"Любви тоже надо учиться"

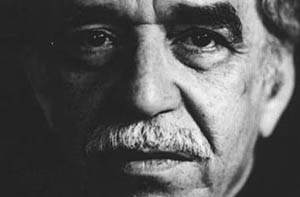

К 80-летию Гарсиа Маркеса

Однажды я начал свое выступление на одном из достославных круглых столов, некогда широко устраивавшихся в журнале "Латинская Америка", такими примерно словами: "Никогда не мог понять, почему мне не нравится Гарсиа Маркес". Причем я даже не сообразил, насколько "по-гарсиамаркесовски" это прозвучало. С годами я не то чтобы полюбил творчество Гарсиа Маркеса, но, во всяком случае, научился понимать, почему именно его не люблю. А это, мне кажется, уже немало. Ведь способность понимать другого порой значит много больше, чем любить. Это применимо к любой ситуации, ну а к данному случаю хорошо подойдут слова самого писателя, мудро заметившего: "Если кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, из этого еще вовсе не следует, что он не любит тебя всей душой". Поэтому сегодня, обращаясь к имени, слову и образу великого мастера, мне хочется поговорить о столь много значившей для него теме любви. О ее перипетиях. О страстях и напастях.

Долгое время друзья дразнили меня "антимаркесистом", но вот однажды судьба в лице В.Б.Земскова, автора единственной в то время у нас серьезной работы о колумбийском писателе, распорядилась так, что мне пришлось глубоко заняться его творчеством. И первое, что мне удалось понять, было то, что к этому автору неприменимы никакие расхожие, однозначные, устоявшиеся понятия и категории. Да и не только как к автору. Ведь ясно же, что упорно веривший в свою звезду журналист Гарсиа Маркес, страдавший от одиночества любви к своей юной невесте Мерседес, с которой сам разлучил себя на почти мифологические тринадцать лет, пока стремился стать на ноги как писатель, строча репортерские заметки в своем углу, снимаемом не где-нибудь, а в борделе, по определению не мог не видеть основополагающие понятия человеческой жизни под каким-то особым углом зрения. И прежде всего это относится к любви, которой посвящена добрая половина всего написанного Маркесом - с самого начала и до самого конца.

Но любовь у него всегда окрашена в какие-то не свойственные этому естественному человеческому чувству или состоянию тона: можно сказать, что любовь у Гарсиа Маркеса - это "другая сторона" жизни, потому что с обыденной жизнью она не вполне сопрягается, принадлежа какому-то иному измерению человеческого бытия. Уже в романе "Сто лет одиночества" (1967) нарушители общечеловеческих норм единокровные любовники Аурелиано и Амаранта Урсула, "заточенные одиночеством и любовью и одиночеством любви", ощущают себя "самыми счастливыми существами на земле", несмотря на то, что они, как многие другие герои Гарсиа Маркеса, мечены девиационными признаками, погружены в замкнутое на себя "дурное время" и обречены на гибель. Поэтому и вся история Макондо, начинавшаяся образом огромного Дома, заканчивается видением "призрачного бордельчика", знаком извращенной любви и извращенной жизни. Символом "дурного времени". И причина гибели всего Макондо - в недостатке любви, в неумении любить, что, по мнению писателя, и составляет причины бытийного одиночества. Неудивительно поэтому, что тема любви составляет своеобразный лейтмотив всего его творчества. Но это все же не просто любовь, а нечто более значимое и многосложное.

У Гарсиа Маркеса много любви и плотской, и духовной, возвышенной. При этом духовное начало любви каким-то странным образом всегда оказывается связанно с самыми низменными, физиологическими аспектами человеческой природы. И еще: в поэтике Гарсиа Маркеса тело (не важно, индивидуальное или социальное) оказывается непременно ущербным либо же девственно нетронутым, т.е. опять-таки ущербным. Чаще всего это тело распадающееся, разлагающееся, множащееся, пухнущее, пахнущее - но тем самым и вовлекающееся в мир природы. Точно так же и сексуальное начало в его мире либо избыточно, либо неполноценно, что весьма существенно с учетом того, что сексуальность в латиноамериканской культуре обладает социально ценностной валентностью, и именно в этой системе измерений писатель маркирует свои персонажи. Соответственно типичный образ Гарсиа Маркеса - это самый красивый утопленник в мире или очень старый человек с очень большими крыльями, герой-полковник, развязавший и проигравший все войны, тиран-освободитель, запутавшийся в своем лабиринте, некто на грани жизни и смерти, но в любом случае некто столь же нелепый, бесполезный и простодушный, сколь прекрасный, чудесный и жестокосердный.

В продолжение возникает образный тип святой блудницы, фольклорно-мифологический по своей природе. Особенно яркую разработку этот мотив получил в рассказе, давшем название сборнику, - "Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке" (1972). Это большое повествование, выросшее из сюжета, вписанного и в рассказ "Море исчезающих времен" и в роман "Сто лет одиночества", основано на одной из многочисленных историй, почерпнутых будущим писателем в родном краю. Реальная история элементарно проста: алчная бабка нещадно эксплуатирует свою худосочную внучку, пропуская через нее толпы мужчин. Но этот жалкий сюжет обретает у Гарсиа Маркеса архетипическую глубину и многосмысловую объемность. Сама фигура бабки-трикстера, "белой китихи", как именует ее автор, помещая в мелвилловский мифопоэтический контекст, корреспондирует в его собственной художественной системе с образом мифологической же Великой Мамы, а через нее - и с доминантным образом Верховной Власти, которая, в свою очередь, есть воплощение полного и абсолютного одиночества. На другом полюсе этой системы координат находится "непорочно-чистая" (поэтическое значение слова "candida") Эрендира, то и дело выжимающая простыню, которая есть вариация типичного для Гарсиа Маркеса образа "блаженной девы" - от целомудренной Ремедиос Прекрасной до чудотворной девочки-маркизы Сьервы Марии ("О любви и других напастях"). В данном мифопоэтическом контексте оказывается, что простодушная Эрендира отдается не сотням мужских похотей - она отдается власти "бездушной" (буквальное значение слова desalmada) и бессмертной Богини, этим и объясняется ее почти религиозное покорство и ритуальное самопожертвование: это покорство стихии рока. Таким образом, в одном художественном поле писатель противополагает два основных для него типа "чудесности": извращенный и истинный. Парадоксальная "чудесность" юной проститутки, помещенной в "шатер бродячей любви" и испоганенной всей грязью и низменностью "ярмарки жизни", состоит в том, что она, как и павший в грязь ангел, существо не от мира сего. Но переполненная дурной повторяемостью бесконечного насилия история заканчивается катастрофически, а с гибелью бабки теряет свою "чудесность" и Эрендира, растворяющаяся в пустынном мареве со слитками золота.

Роман "Осень патриарха" (1975), по определению самого писателя "поэма об одиночестве власти", сопрягает в единый комплекс тему власти и тему любви. Абсолютности власти соответствует абсолютность горизонтов любви. Это либо обесчеловеченные, скотские, крайне низменные ее проявления, либо же это "оборотные" формы любви: любви фрустрированной, несбыточной, жалкой. В "Осени патриарха" любовь, как нигде, выступает иноформой всеобщего зла - "чумы", "недоброго часа", насилия, смерти, моровой напасти. В дальнейшем творчестве писателя этот двойственный мотив обрел самостоятельное развитие.

Это произошло в следующем, самом крупном по объему романе, "Любовь во время чумы" (1985), представляющем собой развитие побочного, также реального сюжета, едва намеченного в "Истории одной смерти, о которой знали заранее" (1981). Собственно, перевод названия романа (буквально - "Любовь во времена холеры") может звучать и как "Любовь в чумные времена", поскольку для поэтики Гарсиа Маркеса значимо именно понятие чумы как моровой болезни в самом широком спектре значений; но в данном случае писатель в свойственной ему манере прибегнул к образному дублету, к снижающему "двойнику" основного мотива. Тем не менее название романа, действие которого происходит отнюдь не во время холерной или чумной эпидемии, с трудом поддается интерпретации в привычной понятийной системе. Вообще, в поэтике Гарсиа Маркеса чума, мор, вечность одиночества, нескончаемое ожидание момента истины суть меты обыденной, дурной повседневности, "скверного времени", "искривленного" порядка вещей. В этой жизни даже солнце кажется "дурной заразой".

Бесконечное дление такой псевдожизни хуже смерти, поскольку смерть для Гарсиа Маркеса - смерть полная и окончательная - в своей истинности сродни той истинной жизни, что мнится за пределами обыденного, повседневного существования и потому так же трансцендентна, как и смерть. Поэтому для него обычен образ не полностью умершего покойника, которого надлежит похоронить окончательно, по-настоящему. Образом не погребенного еще покойника (неполной смерти) и открывается роман, посвященный бесконечно долгому ожиданию единственно настоящей любви, любви на грани смерти, которая "тем сильней, чем ближе она к смерти". Стало быть, здесь истина любви поверяется истинностью смерти, причем смерти, как это положено Гарсиа Маркесом, второй, а значит, настоящей. А все остальное есть безвременье, т.е. событийность "чумного времени", зависшего между фактом состоявшейся смерти и фактом состоявшейся любви.

Но все же остается не ясным, почему писатель связал тему любви с темой губительного мора. Дело, видимо, в том, что любовь выступает здесь не как высокое чувство, не как страсть и даже не как первобытный зов плоти - при том, что в романе описаны все виды и разновидности любви, включая добропорядочную супружескую, - а как наваждение, напасть, власть рока. Такая любовь принадлежит ряду явлений природы, стихийных или эпидемических бедствий; это та любовь, что, как сказано в "Песни песней", "крепка, как смерть". Неудивительно, что любовь в романе именуется "разрушительной бурей", врач утверждает, что "симптомы у любви и у холеры одинаковые", мать влюбленного героя "путает холеру с любовью"; любовь выступает в одном ассоциативном ряду с такими жизнеотрицающими явлениями, как смерть или война.

И венец любовной истории оказывается не сверх-, а даже противоестественным: дожив до глубокой старости, разлученные было судьбою, "он" и "она" соединились наконец в любовном союзе. Плотское слияние Флорентино Арисы и Фермины Дасы, двух дряхлых старцев, происходящее под холерным флагом, физиология старческой немощи, запахи старости, заботливые ухаживания в виде ежедневных клистиров - все это есть триумф любви действительно чумовой, которая много лет назад завладела судьбами двух юных существ и с властным спокойствием дожидалась своего часа. Триумф любви носит отнюдь не благостный характер - этот гротеск есть "другая сторона" любви, подобная "другой стороне" смерти, уже исследованной писателем. А, следовательно, это уже не любовь, и не смерть, а нечто, что превыше того и другого, нечто, выводящее в метафизическое измерение.

Однако, по мысли Гарсиа Маркеса, именно такая любовь, преодолевшая самое любовь, есть некая высшая сила, обеспечивающая победу над смертью и позволяющая преодолеть "весь этот ужас реальной жизни". Соединившиеся к концу романа престарелые любовники плывут по великой Магдалене вверх по течению, к истокам "реки жизни", наперекор естеству, против хода исторического времени, возвращаясь к началу своей любви. Их самих собственное физическое состояние не смущает: "У них было такое чувство... будто они вышли к самой сути любви", т.е. оказались "по ту сторону любви". Тем самым любовь, парадоксальным образом предстающая дублетом моровой напасти, имплицирующая в себе и мотивы рока, власти, смерти и т.д., как раз и оказывается способной противостоять силам разрушения и произвола, то есть "одиночества". Ведь старость, разрушение прежней целостности или ущербность (носителями которой по-разному являются все герои мужского пола) суть качества темпоральные, подвластные управляющему ими принципу; они обнаруживают присутствие власти, реализующей себя в процессах становления. Этой ситуации противостоит неподвластная стихийность бытия, полнота хаоса, безвременья, отменяющего "времена холеры", и разупорядочивающего, дерационализирующего мир катастрофизма.

Пятьдесят лет одиночества и неразделенной любви завершаются торжеством стихийной жизни, а вернее - инобытия, в котором героя осеняет "запоздалая догадка, что безмерность жизни больше беспредельности смерти". Поэтому роман, начавшийся эпизодом смерти, кончается словами: "Всю жизнь". Побеждает "река жизни", уводящая из замкнутости "чумных времен" в бесконечность бытийственности. Таким образом, традиционный для Гарсиа Маркеса мотив замкнутого, "чумного" времени развертывается в перспективу бесконечности, означающей преодоление дурной однозначности наличного бытия.

В 1994 году выходит повесть "О любви и других напастях", исполненная типичной для Гарсиа Маркеса наивной мелодраматичности, необходимость которой он в свое время декларативно постулировал. Здесь, как нигде, любовь предстает именно как напасть, бедствие, напрямую связанная с мотивами тления, распада, обращающая жизнь в смерть, дом - в монастырь, а затем и в склеп.

И вот писатель на склоне дней своих пишет не какие-то там возвышенно-философские воспоминания, а вроде бы элементарно похотливую, продиктованную исключительно угасающей сенильной фантазией повестушку под названием "Воспоминания о моих грустных шлюшках" (2004). Странное вроде бы дело получается: любовь - напасти; шлюшки - печальные... Однако не будем забывать, что каждое слово естественного языка в словаре Гарсиа имеет свое особое значение, выражает что-то иное, их нельзя воспринимать буквально. Тут все слова ключевые, и все означают не то, что значат, а то, с чем соотносятся. И шлюшек-то тут никаких нет, а есть лишь одна, постоянно пребывающая во сне, за гранью яви, юная девственница. И обозначенные названием "воспоминания" есть фактически тоже не более чем фикция, греза, очередная примышленная история, посредством которой стоящий одной ногой по ту сторону жизни девяностолетний герой-повествователь утверждает себя в реальности. Сама любовь у Гарсиа Маркеса всегда "полу", всегда на грани или, вернее, за гранью; она есть такой инструмент его поэтики, который оказывается ключом к очень многим вещам, - ключом, способствующим постижению другого, самого себя. Постижению мира и человека.

Напоследок можно задаться простецким вопросом: а как же сам писатель понимает любовь для себя? соотносима ли в этом смысле человеческая личность Гарсиа Маркеса с его авторской ипостасью? Да, соотносима. Соотносима в том, что он, как и всякий писатель, есть прежде всего творец: он творит особый мир, через который мы, читатели, постигаем тот мир, в котором мы живем. Ведь недаром в год восьмидесятилетия Гарсиа Маркеса ему присвоили титул Великого сказителя. Поэтому, стремясь постичь его творчество, последуем признанию-наставлению самого писателя: "Жизнь - это не то, что ты прожил, а то, что ты вспоминаешь и как ты это вспоминаешь для того, чтобы рассказать об этом".