После падения

Двадцать лет спустя 1989 года

1989 год был необычным. Было много дат, отложившихся в исторической памяти, но большинство из них ознаменованы или ужасными событиями (1917, 1939), или событиями разочаровывающими (1789, 1848), или же завершением великих трагедий (1648, 1945). Год 1989 был тем редким моментом, когда происходившие драматические события носили преимущественно благотворный характер. Мы своими глазами могли наблюдать сдвиги мирового масштаба и из этого мы извлекли немало уроков. Оглядываясь сегодня вспять на то, как эволюционировал мир спустя двадцать лет, можно отметить следующие моменты.

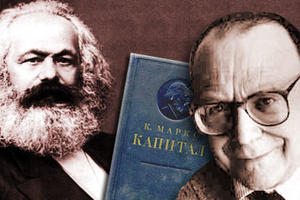

В 1989 году экономист Роберт Хейлбронер написал: «Официальное соревнование между капитализмом и социализмом, начавшееся 75 лет назад, закончилось: капитализм победил». Этот вывод отразил потрясающий поворот, поскольку всего лишь декадой ранее социализм во всех его разнообразных формах, собранных воедино, казалось, достиг вершины мировой популярности, с очевидностью подтверждая пророчество Маркса о том, что социализм не просто желателен, но неизбежен.

Наблюдение Хейлбронера заслуживает внимания, поскольку он сам весьма симпатизировал социализму, более того, оно вдвойне важно, так как Хейлбронер не был коммунистом. Учитывая вражду и раскола между коммунизмом и демократическим социализмом, почему Хейлбронер все же признал, что падение советской империи было эквивалентом конца социализма? Почему он не встал на точку зрения некоторых социалистов, утверждавших, что конец коммунизма лишь расчистит путь для более аутентичной и чистой формы социализма?

Хейлбронер понимал, насколько очарование социализма зависело от эсхатологических утверждений Маркса. Демократические социалисты могли недолюливать и даже презирать советскую разновидность социализма, но тот факт, что системы, называющие себя «социалистическими», распространились по всему миру, казалось, подтверждал тезис о том, что история непреклонно двигалась от капитализма к чему-то более новому, эффективному и, по-видимому, лучшему. Вне зависимости от того, интерпретировали ли Ленин и Сталин Маркса правильно, канонизация Маркса как святого заступника могущественной империи придавала его теориям огромный вес в истории мысли XX века.

Хейлбронер также понимал, что крушение коммунизма стало кульминацией наблюдавшегося тренда. Социал-демократические партии уже оставили надежды заменить капитализм социализмом, развивающиеся страны осознали, что рынок, а не государственное планирование – есть наиболее надёжный путь избавления от бедности. Крах советской системы поставил в этом вопросе точку. Проект социализма оказался законченным.

Был ли этот вопрос поставлен вновь в условиях переплавка экономики 2008–2009 годов? Стоит ли социализм вновь на повестке дня? Нет. Разворачивающиеся события свидетельствуют лишь о том, что даже хорошего может быть слишком много. Тот факт, что свободный рынок – есть лучший механизм для принятия экономических решений, не подразумевает, что чем свободнее, тем всегда лучше. Гладкость функционирования частного сектора зависит от способности правительств поддержать правовые рамки, защищать общество от недобросовестного поведения и обеспечивать людей товарами первой необходимости, производство которых невыгодно для частного сектора. Либертарианцы, мечтающие об экономике, полностью свободной от правительства, являются утописты не меньше, чем социалисты.

* * *

В политической жизни прошедших двух десятилетий Михаил Горбачев представлял собой довольно печальное зрелище: сначала он поддерживал Путина, затем критиковал его, цепляясь за остатки социалистических идей и упрекая Вашингтон за чрезмерное применение силы, но ему никак не удавалось увеличить собственную популярность среди своих же соотечественников выше считанных процентов. Тем не менее, возможно, именно он, является самой великой фигурой XX века.

Самые знаменитые фигуры столетия - это деятели, совершившие массовые убийства. Можно ли кого-то из тех, кого помнят за благие дела, назвать незаменимым? Ось зла была бы побеждена и без Рузвельта, и даже без Черчилля, хотя Великобритания, возможно, была бы разгромлена. Индия могла бы обрести независимость и без Ганди. Сегрегация в США была бы прекращена и без Мартина Лютера Кинга-младшего. Но распалась бы советская империя? Закончилась бы холодная война? Был бы отменён коммунизм? Не думаю, что все эти благословенные результаты могли бы быть мирно достигнуты без Горбачева?

Утверждается, будто Советский Союз разрушился из-за абсурдной экономики, но ведь его экономика была абсурдна в течение поколений, и её не постиг крах. Могла ли советская неэффективность и низкая производительность, в конечном счете, привести систему к обрушению? Возможно, это и произошло, но произошло бы в течение жизни нескольких поколений. И тем временем государство, возможно, смогло бы компенсировать и восполнить себя посредством шантажа и грабежа или же оно могло бы в отчаянии устроить новую мировую войну. Мозг динозавра был бы мертв, но его массивный хвост все еще, возможно, крушил бы всё вокруг.

Да, вещи и само здание были ветхими: телевизоры, содержащие картонные детали, иногда спонтанно воспламенялись в гостиных (исключая то большинство советских граждан, у которых не было гостиных). Но оружие было действенным, и хотя оно было чуть менее продвинутым, чем оружие американское, во всём, в чём Красная армия испытывала качественный недостаток, она выигрывала количественно.

Эта проблема может быть проиллюстрирована известной «Командой Б» 1970-х годов, когда две группы аналитиков по просьбе ЦРУ произвели собственные оценки советских военных расходов. Те дебаты часто по ошибке квалифицируют как спор о размерах советских вооруженных сил. В реальности же советский военный потенциал был прекрасно известен и не являлся предметом споров. Единственное, что было недоступно, поскольку не могло быть сфотографировано спутником или самолетом-шпионом, это информация о том, во что обходится Кремлю содержание этого потенциала. Прейскурант, как справедливо полагалось, выявит советские приоритеты и, таким образом, советские цели. Фактически, как считали штатные аналитики ЦРУ, СССР тратил около 6 процентов своего ВВП на вооружение и солдат – уровень чуть выше, чем аналогичные траты США. «Команда Б» пришла к заключению, что затраты, вероятно, достигали 12 процентов. Когда покров секретности с советского государства был сорван, мы обнаружили, что реальный процент трат был вдвое выше, нежели то предполагалось согласно оценкам «Команды Б», которые, в свою очередь, вдвое превышали оценки штатных аналитиков ЦРУ. Эта огромная диспропорция существовала не потому, что у Советского Союза оказалось больше оружия, чем мы думали, но потому, что у него оказалось намного меньше всего остального. Четверть его экономики была направлена на войну.

Другими словами, несмотря на экономические трудности, Кремль мог аккумулировать гигантскую военную мощь, какую бы он ни пожелал, и она была бы больше, чем у любого другого государства. Если для этого требовалось сокращение потребительского сектора экономики, то это разрешалось. Никто бы не посмел пожаловаться. Далее, власть коммунистической партии была безальтернативной, такой же безальтернативной была власть Горбачева в партии, по крайней мере, до самых последних этапов своих этапов. Он был самым могущественным человеком на земле и мог бы до самой смерти сохранить эту власть, равно как и все те привилегии, которые эта власть предполагала. Собственно, так и было с большинством его предшественников. Однако он предпочел от всего отказаться.

Всё это ни сколько не умаляет сделанное «Солидарностью», «Хартией 77», Папой Римским Иоанном Павлом II, Маргарет Тэтчер или Рональдом Рейганом. Каждый сыграл свою героическую роль. Но Горбачев смог переплюнуть их всех.

Тот факт, что самая циничная из политических систем сумела не просто породить человека, мыслящего как Горбачев, но еще и вознести его на вершину власти, сообщает нам нечто обнадеживающее о человеческом духе. Но у истории также есть и своя разочаровывающая сторона. Джин Киркпатрик в своём известном эссе «Диктатуры и двойные стандарты» сделала два существенных замечания о различиях между тоталитарными режимами и более прозаичными формами диктатуры. Последние менее склонны к разрушению норм и привычек повседневной жизни, кроме того, они более восприимчивы к угрозе собственного свержения, чего никогда не случалось с тоталитарными режимами (за исключением случаев поражения в войне).

Крах советской империи, казалось, опроверг второе суждение. Но так ли это? Действительно, массовые акции привели к крушению коммунистической власти в регионе, который именовался Восточной Европой, но все это были колониальные режимы, которые были навязаны силой советского оружия. Восстания против них были возмущением не только против коммунистической власти, но, возможно даже в большей степени, против власти иностранных агентов. Два коммунистических правительства, которые были приведены к власти местными революционерами, в большей степени, чем русскими солдатами, правительства Югославии и Албании, удерживались у власти в течение еще нескольких лет. Советские коммунисты не сталкивались с вызовами внутри страны. Другими словами, печальное замечание Джин Киркпатрик о том, что репрессии срабатывают, и режимы, которые не боятся жестоких мер, бывает очень трудно свергнуть, кажется печальным, но обоснованным.

* * *

В течение сорока с лишним лет тезис о холодной войне доминировал в мировой политике, он был предметом ожесточённых дебатов в американской политике. Каков был источник конфликта? Имел ли он корни в советской воинственности или во взаимном недоверии? Америка вела оборонительную войну или это была война между двумя супердержавами, подобными «двум скорпионам в банке», как выразился Пол Уорнке, главный переговорщик президента Картера по вопросам сокращения вооружений? И как охарактеризовать различные конфликты в разных частях развивающегося мира? В какой степени они подпитывались советским вмешательством, а в какой – коренились в хронических локальных конфликтах и враждебности?

В 1989 году ответы на все эти вопросы возникли во всей своей прозрачной ясности. В тот же момент, когда Горбачев положил конец советским глобальным амбициям и враждебности в отношении Запада, закончилась и Холодная война. Кремль оказался в состоянии прекратить её, поскольку конфликт в течение всего времени был его собственным творением.

С окончанием Холодной войны вскоре погасли и мелкие горячие войны между левыми и правыми в самых разных странах. «Голуби» уверяли, что «ястребы» преувеличивали советское воздействие на эту борьбу. Но в Центральной Америке, Южной Африке и во всех иных регионах прекращение советского вмешательства быстро привело к компромиссным урегулированиям. Взаимные антагонизмы на местах были реальными; но без влияния Советского Союза, усугублявшего эти конфликты, они оказались вполне разрешимыми.

Но если мы на Западе рассматривали поражение коммунизма как доказательство триумфа наших подходов и ценностей, другие наблюдатели увидели в нём совсем иное. Осама бен Ладен, его сторонники и сочувствующие полагали, что Советский Союз был побежден не нами, а верующими мусульманами Афганистана и иностранными джихадистами, которые влились в их ряды. Они сочли, что это поражение не является доказательством преимуществ нашей западной цивилизации, но что оно доказывает лишь её преходящий характер. Если радикальный ислам смог победить одну супердержаву, он может нанести поражение и другой. Если он смог пережить коммунизм, то сможет пережить также и демократический капитализм.

Через несколько лет после 1989 года – 11 сентября 2001 года, если быть точным – эта новая идеология разрушила мирное существование пост-истории на земле. Мы столкнулись с вызовами, которые не могут быть отброшены заклинаниями Фрэнсиса Фукуямы о том, что никакие разновидности национализма уже не смогут бросить исторический вызов демократическому капитализму просто в силу того, что они испытывают внутренне присущую им нехватку «универсального значения». Поэтому одно дело, когда исламисты полагают, что они выступает от имени народных масс, будь то умма или мировое сообщество верующих, но совсем другое – когда их устремления распространяются на всё человечество.

Потенциал вызова, который был брошен демократическому капитализму коммунизмом и социализмом, как отмечало множество наблюдателей, заключался в способности этих идеологий служить суррогатными религиями и выражать духовные интересы и устремления. Насколько сильнее тогда должен быть вызов, представленный подлинной религией с полностью отмобилизованной духовности, черпающей силу из политических устремлений, то есть из стремлений к власти?

По мере того как события 11 сентября 2001 года погружаются в историю, у нас возникает неопределённость относительно оценки угрозы, представляемой исламизмом. Поскольку его сторонники бедны и слабы, какая-либо угроза со стороны этой идеологии не представляется вероятной. Ну разве что нам угрожают ужасные преступления. Но что будет, если исламисты придут к власти в таких странах как, скажем, Пакистан или Египт? Не столкнёмся ли мы тогда с чем-то, что можно будет квалифицировать как «столкновение цивилизаций»? И не увидим ли мы вновь возвращение «истории» во всей своей силе?

Тезис Фукуямы об универсальном характере демократии хорошо согласуется с настроением прошедших с 1989 года двадцати лет. Двадцать лет назад, согласно данным правозащитной организации «Фридом Хаус», только 40 процентов стран мира управлялись законно избранными правительствами. Сегодня эта цифра достигает 62 процентов. Если сформулировать в одной фразе, то демократия, ранее бывшая исключением из правил, превратилась в правило. Будучи важными сами по себе, эти показатели всё же недооценивают смысл произошедших изменений: общее количество государств в мире за последние два десятилетия выросло более чем на два десятка. Эти новые государства образовывались либо в развивающихся странах, либо в частях бывших коммунистических федераций. Иными словами, ни одно из них не входило бы в список государств, в которых демократия в 1989 году казалась наиболее реальной.

Конечно, многие из новых демократических систем являются несовершенными, так же как таковыми являются и многие из тех, которые возникли раньше. Во имя большей детальности мы можем проанализировать и другие данные «Фридом Хаус». Помимо подсчета количества электоральных демократий «Фридом Хаус» классифицирует каждую страну как «свободную», «частично свободную» или «несвободную». Чтобы попасть в число «свободных», страна должна иметь не только честные выборы, но и хорошие показатели в области свободы слова и совести, верховенства закона и т.д. Страны, оцениваемые как «частично свободные», возможно, имеют законно избранную власть, но им присущи серьёзные недостатки в области обеспечения других политических прав; ими могут управлять монархи или даже диктаторы, которые, тем не менее, в ограниченной степени все же позволяют реализовывать некоторые свободы. «Несвободные» страны управляются репрессивными авторитарными лидерами. По этойшкале доля «свободных стран» повысилась с 1989 года с 36 % до 46 %. В то же самое время был зарегистрирован и более кардинальный сдвиг в противоположной части данной шкалы: число «несвободных стран» снизилось наполовину – с 41 % до 22 %.

Когда президент Джордж Буш при вступлении в должность в 2005 году произносил свою инаугурационную речь об уничтожении тирании на земле, он подвергся осмеянию по причине своей якобы наивности. Но фактически же число правительств, которые можно было бы квалифицировать как тирании, резко снизилось. Теперь таких режимов насчитывается не более 42. И эта цифра, вероятно, в дальнейшем будет еще больше снижаться. Очевидно, что мировая политика в эти двадцать лет характеризовалась сильным трендом в сторону свободы, а также тенденцией к избавлению от властного произвола.

Однако картина отнюдь не являет собой полную идиллию. Существуют многочисленные и убедительные свидетельства того, что там, где жесткие правители готовы использовать репрессии, насилие по-прежнему правит бал. В 1989 году, пока борцы за свободу против коммунизма одерживали победу за победой в Европе, протесты на площади Тяньаньмынь в Китае были жестоко подавлены. В те времена казалось, что это кровавое злодеяние лишь на некоторое время отложит наступление неизбежного. Бывший американский посол в Китае Уинстон Лорд писал: «Нынешний дискредитированный режим, без сомнения, является переходным.... Мы можем быть уверенными, что, какой бы мрачной ни казалась эта интерлюдия, в течение ближайших лет возникнет более просвещенное руководство… Может оказаться, что трагические события в Китае этого года сократят тот путь, по которому эта великая нация движется в сторону демократии».

Двадцать лет спустя, несмотря на то, что стандарты уровня жизни в Китае продолжают расти, показатели свободы едва ли сильно продвинулись, если они вообще сдвинулись с места. И Китай не является в этом плане единственной страной. Коммунистические режимы продолжают удерживаться с очевидной лёгкостью на Кубе, в Северной Корее, во Вьетнаме, в Камбодже и в Лаосе. Хотя экономическая философия, являвшаяся коренным обоснованием монополии коммунистической партии на власть, исчерпала себя, эти диктаторские режимы не проявляют никаких признаков того, чтобы уступить власть, равно как не наблюдается каких-либо признаков того, чтобы их власть оспаривалась кем-либо снизу.

Из оставшихся «несвободных» стран две трети – это страны с большинством мусульманского населения, и это означает, что ислам остается крупнейшим бастионом несвободы. Если мы найдём — или было бы лучше, если бы мусульманские мыслители смогли найти – путь к преобразованию политического дискурса в исламском мире, то цель «мира без тирании» оказалась бы в пределах досягаемости.

* * *

Завершение Холодной войны трансформировало расстановку сил в мире, равно как и динамику международных отношений. Оно уничтожило советскую угрозу, оно уничтожило склонность к изоляционизму. Но окончание этих угроз с необходимостью поставило на повестку дня следующий вопрос: какова роль Америки в мире? В конце 1989 года Джин Киркпатрик писала: «Мы должны научиться быть державой, а не сверхдержавой. Мы должны подготовиться как в психологическом отношении, так и в отношении экономическом для возвращения к статусу нормальной страны».

Что это должно было значить, она не объяснила. Начиная с 1914 года, ничто в мире не является «нормальным». До этого мир в Европе в течение ста лет сохранялся, главным образом, «европейским оркестром» великих держав. Наиболее приближённая к «оркестру» сила современного мира национальных государств – это Организация объединенных наций. Многие обозреватели утверждали, что с окончанием Холодной войны, ООН могла бы, наконец, выполнить миссию, ради которой она и была создана: укрепление мира во всём мире.

Эта надежда растопила сердце даже твердолобым реалистам, составившим администрацию Джорджа Буша-старшего. В 1992 году он добился успеха в получении поддержки Совета безопасности, сплотившегося по вопросу освобождения Кувейта. Правительство Буша сделало заявление, в котором утверждалось, что Организация объединенных наций «получила новый импульс своего существования, превращаясь в центральный инструмент для... сохранения мира». Преемник Буша, Билл Клинтон, также стремился усилить роль ООН с целью развязать себе руки для того, чтобы, «сосредоточившись подобно лазеру», заняться внутренними экономическими проблемами США.

Но к тому времени, когда Клинтон занял свой пост, ООН уже продемонстрировала своё продолжающееся бессилие, на сей раз столкнувшись с проблемой распада Югославии. В тот момент, когда война и этнические чистки охватывали Хорватию, Боснию и Герцеговину, мир сковал себе руки. Ни Америка, ни Европа не оказались на высоте положения, но ООН даже на этом фоне отличилась, фактически ухудшая своими действиями ситуацию: конвульсивное реагирование в духе эмбарго на поставки оружия в отношении всех воюющих сторон привело к тому, что жертвы оказались безоружны перед своими к тому времени уже хорошо вооруженными гонителями. Через год в Руанде начал осуществляться новый безусловный геноцид, первый в мире геноцид со времён Холокоста, но действия ООН (или, точнее, её бездействие) вновь оказались позорными.

К концу первого срока Клинтона Кофи Ананд, который занимал пост сначала руководителя миротворческих сил ООН, а затем пост генерального секретаря ООН, вслух высказал жалобу, что задача поддержания мира, где бы то ни было, выходит за пределы возможностей ООН. Президент Клинтон, а вместе с ним и госсекретарь Мадлен Олбрайт начали характеризовать США как «незаменимую страну», эта фраза звучала оскорбительно хвастливо для представителей других наций, но она лишь отражала наивное удивление от внезапно сделанного открытия.

В течение десятилетий с конца 1940-х и до конца 1980-х широкое признание получил тот факт, что деятельность ООН была парализована Холодной войной. Но теперь пришло осознание того, что организация оказалась неспособной играть предназначенную ей роль даже после того, как Холодная война завершилась. Недостатки самого проекта оказались слишком глубокими. Эксперимент, заключавшийся в том, чтобы положиться на международный орган как на гарант мира, прошел три итерации: Лига наций, ООН во времена холодной войны, ООН после окончания холодной войны. Каждая из итераций оказалась неудачной.

Это означало, что бремя поддержания мира во всем мире должно было лечь на кого-то другого, и единственной доступной альтернативой оказались Соединенные Штаты. Но ни американцы, ни остальная часть мира не восприняли эту ситуацию легко и спокойно.

Уже в середине 1990-х годов, задолго до вызвавшей споры войны в Ираке, государственные деятели европейских стран отстаивали и продвигали идею, что никакое использование силы не является законным и легитимным, если оно не подкреплено явным одобрением Совета безопасности ООН. Они не спешили признаваться, что их цель заключается в том, чтобы наложить ограничения на «сверхмощь» Соединенных Штатов, чья сила казалась пугающе неограниченной в «однополярном» мире.

Что касается самих американцев, то банальные утверждения в духе того, что «мы не можем быть мировым полицейским», так и слетали с языков политических деятелей и редакторов СМИ, как левых, так и правых. Соответственно, когда вспыхнула Югославия, Джеймс Бэйкер, госсекретарь в правительстве Джорджа Буша старшего, заявил: «Мы ничуть не заинтересованы в этой драке». Клинтон игнорировал разгром Боснии почти три года, равно как и геноцид в Руанде, пока он не закончился. Во время своего второго срока Клинтон осуществлял более активную внешнюю политику, что привело даже к заявлениям Джорджа Буша младшего, кандидата на пост президента в 2000 году, о том, что он собирается уменьшить внешнеполитическую активность Соединенных Штатов. Возможно, что он и сдержал бы это своё обещание, но через восемь месяцев после вступления в должность исламские фанатики направили самолеты на башни Всемирного торгового центра, и весь его мир перевернулся.

Наследство, оставленное Бушем младшим как реакция на события 11 сентября 2001 года, было отвергнуто избирателями в 2008 году. Они предпочли заменить Буша таким президентом, который и в избирательной кампании, и в первые месяцы в должности президента позиционировал себя как «анти-Буш». Вместо воинственности Буша президент Барак Обама обещал использовать «дипломатию», чтобы урегулировать разногласия с Ираном и Сирией, сделать более тёплыми отношения с Россией, Китаем, Кубой, Венесуэлой, и Бирмой, и даже чтобы взять верх над значительной частью Талибана в Афганистане.

Господин Обама в попытках заговорить эти конфликты и проблемы добьется, вероятно, успехов не больше, чем Клинтон, пытавшийся всецело положиться на ООН, или Буш, старавшийся представить Соединённые Штаты «простой скромной страной». Вне зависимости от ошибок и провалов Буша те угрозы, которые он видел, были реальными. Они вряд ли могут быть безболезненно разрешены. И при попытках их разрешить мы не получим никакой сколь-нибудь значительной помощи извне.

Невзирая на неудобства для всего мира, вызванные подавляющим превосходством американцев и решимостью Обамы восстановить популярность Соединённых Штатов, ничто в обозримом будущем не изменит следствия 1989 года: мир, в котором мы живем, однополярен. Возможно, если через двадцать или сорок лет мы вновь обернемся назад, то мы увидим, что в 1989 году "конец истории" или действительно наступил, или она уже начала заканчиваться. Возможно, страны станут в еще большей степени однородно капиталистическими и демократическими, возможно, в силу того, что демократические государства редко, если когда-либо вообще устраивают войны между собой, мир также станет более мирным и гармоничным. Но эта развязка не вырисовывается еще даже на горизонте. Пока же всё это не так, должна существовать частица мира и безопасности, которая опиралась бы на тот же бастион, который сделал возможным огромный шаг в деле продвижения мира и свободы после 1989 года. Я имею в виду, естественно, американскую мощь и американские принципы.