"Господь заслал меня в этот мир как разведчика..."

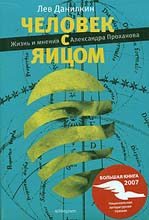

"Русский журнал": Александр Андреевич, хочу начать с книги Льва Данилкина о вас. Ее подзаголовок "Жизнь и мнения Александра Проханова" отсылает к "Тристраму Шенди", но результат получился разный: Шенди так и не удается рассказать свою историю, его все время уводит куда-то в сторону, а ваше жизнеописание создано, мнения ваши проанализированы и отлиты в бронзу, к тому же этот объемистый труд вышел в свет незадолго до вашего 70-летия. Вам не было жутковато?

Александр Проханов: А в чем жуть-то?

РЖ:Вы оказываетесь зафиксированным.

А.П.: Это не так, я сам себя еще не зафиксировал. В любом человеке, в том числе и во мне, существует огромное таинственное для него самого поле. Кроме структурной части личности существует еще вечно пульсирующий, удаляющийся в бесконечность - пространственную и временную - образ. Мудрецам, которые занимаются самопознанием, удается ухватить не только часть своей конкретной сущности, но и часть поля, которое вокруг этой сущности развивается.

Что касается книги Данилкина, то я считаю ее блистательной работой. Она аттестует меня в той же степени, в которой она аттестует самого Льва. Мне в этой книге интереснее всего он сам. Данилкин - молодой интеллектуал, он мне годится в сыновья, он человек другой культуры, формировался в либеральное время и в либеральной среде, он умный, утонченный, очаровательный сноб. Его биография абсолютно не похожа на мою, его идеалы отличны от моих, его внутренний канон, как бы он ни менялся, не совпадает с моим процентов на восемьдесят. Поэтому эта книга была мне интересна прежде всего тем, в какой степени он меня не понял, а в какой степени мы с ним совпали. Чудесна в этой книге именно область совпадений.

РЖ:И каково процентное соотношение совпадений и несовпадений?

А.П.: Сам факт, что он заинтересовался моей персоной и отнесся к ней, вопреки бытующей в их среде традиции, с почтением и благожелательностью, говорит о том, что совпадений довольно много. Это был контакт на приятие, а не на отторжение. Поэтому книга не вызвала во мне никакого ужаса, могу сказать с уверенностью: я не зафиксирован. Мне удалось выскользнуть из-под пяты Данилкина, я по-прежнему резвлюсь на свободе.

Должен сказать, что я ему чрезвычайно благодарен за эту книгу, я считаю, что он совершил своего рода подвиг. Его задачей стала попытка вытащить меня из-под развалин, где я оказался благодаря либералам 80-90-х годов. Данилкину это удалось, за что ему низкий поклон.

РЖ:Огрубляя вашу многогранную личность, можно сказать, что вы существуете в двух ипостасях: дистрибьютора некой социально-политической концепции и прозаика. Как они соотносятся?

А.П.: Это два проявления одной и той же сущности. Мне повезло: все, чем я занимался в жизни, не противоречило моему личностному ядру. Многие из моих друзей по необходимости вынуждены были зарабатывать на хлеб нелюбимым делом. Или тратить две трети своего социального времени на муру и только остаток посвящать любимому и сокровенному. У меня такого не было никогда. Все мое существо было реализовано во всей полноте в самых разных направлениях. Если говорить о журналистике ранних лет, то я как сумасшедший гонял по Советскому Союзу и по миру. Случалось не раз, что в течение одного года я купался во всех океанах мира. Журнализм, требовавший поверхностного, моментального отклика на события, одновременно позволял мне собирать материалы, сведения, представления, которые впоследствии ложились в большие медленные тексты.

Что касается моего политического амплуа, которое начало складываться в середине 80-х годов, то оно основывается на просоветской миссии. А эта миссия возникла в результате освоения таких явлений, как советские техносфера и космизм. Защиту этих взглядов я перевел на уровень реальной политики. Поэтому все, чем я занимался в проклятое время 70-90-х годов, вошло в мои статьи и романы.

РЖ: Мне кажется, за эти виды деятельности отвечают разные энергетические и интеллектуальные центры в человеке. Вы выступаете по телевидению и радио, редактируете газету, в которой постоянно пишете на злобу дня, все это подразумевает много суеты, мелькание лиц, быстрое изготовление текстов. И другое дело - писание прозы, требующее уединения, сосредоточенности, неторопливости.

А.П.: Это иллюзия. Например, огромный ломоть моей жизни связан с ГКЧП - развал Советского Союза. Столь же огромный кусок жизни имеет непосредственное отношение к политике 1993 года - Дом советов, парламент, гонения, война. Все это можно рассматривать как, с одной стороны, непосредственное участие в политическом процессе, а с другой - как экспедицию художника в таинственные, опасные и сокровенные зоны. Эти две миссии осуществлялись одновременно. Занимаясь конкретной политикой, я выведывал тайны закрытого политического процесса. Впоследствии это превращалось в романы.

Романы, которые я написал в 90-е годы: например, "Крейсерова соната", "Теплоход "Иосиф Бродский", "Политолог" и даже недавно вышедшая "Пятая империя", - стилистически связаны с моими передовицами. Галлюциногенный босхианский стиль я создал и опробовал в передовицах, лишь позже я перенес его в прозу. Так что можно говорить о двух сообщающихся лингвистических сосудах.

РЖ: Взгляд на искусство можно свести к упрощенной схеме, на одном ее полюсе сторонники такой точки зрения: главное ЧТО, а не КАК; на противоположном - те, кто во главу угла ставят КАК, а не ЧТО. К чему вы ближе?

А.П.: Эти категории меня никогда не волновали, я мыслю по-другому.

РЖ: То есть вас не занимает, КАК вы сделаете ту или иную вещь?

А.П.: Почему же это не занимает? Меня занимает и ЧТО, и КАК. В произведении любого искусства, а в прозе в особенности, можно выделить три основных компонента. Во-первых, стиль, то есть эстетическая сторона, которая превращает данную груду словес в произведение искусства. Во-вторых, материал, среда, мир явлений, которые ты затаскиваешь в свой роман. В-третьих, смыслы, открытия, которые ты сделал, соприкасаясь с произведением. Здесь проявляются философские представления о том мире, который изобразил писатель, очень высокие категории, которые проступают сквозь сырые глыбы привлеченных явлений и материалов. Если один из этих компонентов упускается, произведение очень упрощается, а иногда просто сводится к нулю. Стиль для меня, как для любого художника, всегда был важен. Стиль - это результат бесчисленных катастроф, которые художник переживает и несет в себе, стараясь отхватить у неведомого хоть частичку новизны. Традиционная русская проза, твои великие предшественники уже сделали это, поэтому, используя их эстетику, ты ничего нового не отыщешь, а просто добудешь элемент, который уже открыт. Приходится мучительно искать инструментарий для прорыва в загадочную, зловещую, безымянную среду. Так возникает стиль, музыка прозы, сложные метафорические приемы и задачи.

Что касается материала. Для меня всегда была важна его новизна, поэтому меня увлекало то, чего еще не бывало. Я вообще тяготею к актуальному, назревающему, совершающемуся, за что получал массу тумаков от своих коллег, которые предпочитают традиционные площадки, на которых им комфортнее выражать свои представления о мире. Отсюда все мои гонки по войнам, по сражениям, переворотам, баррикадам.

И смыслы - это самое дорогое и драгоценное. Человек в семьдесят лет не может похвастаться, что каждый месяц у него рождается новая философская концепция. Поэтому я складываю свои представления о стране, о родине, о Боге, об империи, о русской истории, о личности, о смерти, о бессмертии, о типах и стилях человеческого поведения в нашем быстро меняющемся мире, о будущем и т.д.

Вот из этих трех компонентов и складываются мои романы - иногда удачно, иногда неудачно.

РЖ: Каждый из нас произносит: это хорошая проза, а это - плохая. У вас есть критерий для такой дифференциации?

А.П.: Когда кто-то говорит: это плохая музыка, книга и т.д., он выглядит наивно. То, что, с его точки зрения, является плохим, на самом деле может быть очень хорошим, глубоким. Критерии "хороший", "плохой" неверны, даже вульгарны. Многие люди отвергают вещи, которые им чужды и непонятны по самым разным причинам, в то время как это достойные вещи. Искусство входит в обиход медленно, у этого процесса довольно большой инерционный период. Скажем, прошло пятьдесят лет, прежде чем был признан Бодлер. Французские импрессионисты умирали от голода в тот момент, когда они работали. Русский авангард сначала произвел шокирующее впечатление, потом его затоптали, а спустя некоторое время на Западе он стал бесценным.

Я всегда чрезвычайно осторожен в суждениях о своих коллегах, я никогда не произносил: это - плохо. Любой порыв к творчеству я считаю удивительным и даже священным. Конечно, есть вещи, которые меня страшно утомляют, разочаровывают, но я никогда не скажу, что их создали бездари, - ими движет порыв, они же не хотят этим заработать деньги.

РЖ: У вас вполне эстетский подход, поскольку вы выделили главную черту эстетического - бескорыстие, действия в этой сфере совершаются ни для чего. К примеру, где-нибудь вы прочтете: Проханов - эстет. Какова будет ваша реакция?

А.П.: Я скажу, что это правильно. Кто-то напишет: Проханов - вульгарный, не имеющий вкуса человек. Это мнение мне тоже интересно. В разные периоды меня называли по-разному. В мой молодой, авангардный период у нас очень сильно зазвучала "деревенская" проза, с другой стороны был Юрий Трифонов и иже с ним, они остро чувствовали социальные несправедливости. Вот главные направления того времени. Меня же интересовала Машина: Машина государства, Машина как огромный механизм, находящийся в противоречии с природой, человеком и обществом. Я пытался эту Машину одухотворить, как и наше государство, которое в прошлом имело столько несчастий, столько костей болталось в нашем кровавом колесе, мне хотелось в Машину нашей страны внести божественный дух, чтобы произошло преображение и чтобы моя страна развивалась дальше, чего, к сожалению, не случилось. В ту пору меня называли "технократом" или "урбанистом", что звучало оскорблением со стороны обоих господствующих направлений. Когда я начал мотаться по всем войнам, мои доброжелатели стали называть меня "советским Киплингом", поющим военную империю, а недоброжелатели - "соловьем Генштаба". Или еще пуще - "денщиком Генштаба". Когда началась трагедия распада Советского Союза, Александр Николаевич Яковлев назвал меня "идеологом путча". После событий октября 1993 года я стал "русским фашистом" и "красно-коричневым". Когда вышел мой роман "Господин Гексоген", меня так и стали называть - "господин Гексоген". Недавно я обнародовал свою философему Пятой империи, где провозгласил примат новой имперскости, мои доброжелатели с легкой иронией стали меня называть "старцем Филофеем", поскольку он провозгласил концепцию Третьего Рима. Я иногда подвизаюсь в молодежной среде - речь об "отвязном" ее сегменте, они приглашают меня на вечера, я давал интервью "Плейбою", "Роллинг стоун" и каким-то мужским журналам, - так вот, там я прохожу как "прикольный динозавр". Весь этот пасьянс меня не обижает.

РЖ: А как вы с этим справляетесь?

А.П.: Есть психологический аутотренинг, который присутствует и в православной аскезе, и в суфийской мудрости, и в йоге. Нужно научиться удаляться от себя самого, выставлять часть себя либо на поругание, либо на прославление, другая часть должна смотреть на все со стороны. Это делает тебя неуязвимым ни для хулы, ни для славословий. Я этот прием отрабатывал с младых лет, много раз он мне помогал. Может быть, я лукавлю, потому что иногда мне все-таки бывает и больно, и сладостно. Но надо признать, это меня не разрушает.

РЖ: То, что вы описали, очень сильно напоминает постмодернистскую поведенческую стратегию: это ускользание, сторонний взгляд, невозможность зафиксироваться.

А.П.: Под постмодернизмом я понимаю нечто иное. В определенный момент обнаружилось, что общество наполнено обломками идеологий и смыслов, двигаются крупные и мелкие массивы, они сталкиваются, искрят, ломают друг друга. С этим нужно было как-то обойтись. Заслуга наших постмодернистов, прежде всего Сорокина и Пелевина, состоит именно в том, что они сумели на рассыпающуюся вселенную набросить сеть. Они не добились синтеза, но они не дали осколкам отлететь. Они сумели собрать эти осколки и обломки в своих текстах. На этом основании следующему поколению художников и мыслителей можно работать - практически ничего не потеряно.

РЖ: Вы продуктивный прозаик, издаете по роману в год. Как вы работаете? Ведомо ли вам вдохновение?

А.П.: Это трудно объяснить. С одной стороны, мне вдохновение неведомо. Оно, скорее, необходимо поэту, чем прозаику. Вдохновение - это краткосрочная ситуация. В этот момент можно написать стихотворение или цикл стихов. Но потом вдохновение проходит, поэту нужно влюбиться в новую женщину, обрести вдохновение, отработать его и искать новую возлюбленную. У прозаиков, которые пишут романы всю жизнь, ситуация совершенно другая. У них писание является частью их физиологии. Роман, который ты пишешь целый год, абсолютно завязан на твою внутреннюю секрецию, на твою нервную систему. Выстраивается сложная синусоида: есть моменты, когда ты ужасаешься тому, что сделал, потом ты входишь в ритмы, потом ты из них выпадаешь - тебе становится пусто и тускло, потом ты чувствуешь, что каждый день стакан своей крови ты переливаешь в текст. Это как пытка, которую нужно пережить. Когда все подходит к концу, ты начинаешь торопиться, как роженица. Зачастую у романистов концы бывают скороспелые, они хотят скорее выбросить из себя этот плод. Потом наступает мертвый период. А через некоторое время все начинается сначала.

Роман пишется непрерывно, желательно каждый день, это техническое требование. Но если бы ты в процессе работы не испытывал наслаждения, то есть вдохновения, ты был бы простым ремесленником, который гонит тексты и продает их либо поштучно, либо километрами. Я всегда испытываю наслаждение. Рационально создается матрица романа, продумываются основные его линии, но каждый из отдельных эпизодов связан с экспромтом. В эти моменты и происходят сладострастные взрывы, которые доставляют огромное наслаждение.

РЖ: А чтение важно для вас? Я не имею в виду вашу редакторскую деятельность.

А.П.: Я читаю мало, но всю жизнь я понемногу читал. Я окончил авиационный институт и занимался теориями ракетостроения и баллистикой. Это отличает меня от Левы Данилкина, который прочитал все самое важное в университете. Когда я бросил техносферу и ушел работать в лесничество, в своей избе я перечитал всю русскую литературу, начиная от Федора Глинки и заканчивая поэтами-декадентами. Я прочитал и проштудировал Священное писание, изучил античную философию, занимался экзистенциализмом, восточными культурами и культами, очень увлекался русским фольклором. Очень редко прикасался и прикасаюсь к творчеству моих современников, хотя примерно знаю, о чем они пишут.

Теперь, когда уже все пройдено, я снова возвращаюсь к стихам. Как ни странно, все время учу их наизусть. Стихи в основном о смерти. Пушкин: "Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ли в многолюдный храм". Лермонтов: "В полдневный жар в долине Дагестана, / С свинцом в груди лежал недвижим я". Блок: "Боль проходит понемногу, / Не навек она дана". Мандельштам: "В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем". Есенин: "До свиданья, друг мой, до свиданья". Меня очень интересует, как поэты предчувствовали свою смерть, ощущали ее и думали о ней. Мне это кажется восхитительным.

РЖ: Для вас это эстетический феномен?

А.П.: Для меня это одна из важнейших задач художника - наблюдать за собственным вхождением в смерть, пикированием в нее, освоением этой последней посадочной полосы, воспеванием ее.

Мы все думаем о смерти, особо утонченные натуры с детских лет думают о своей смерти, смерти близких. А для художника эта категория является движущей силой с юных лет.

РЖ: А вас смерть пугает?

А.П.: Она меня изумляет. Конечно, смерть страшна, особенно смерть в застенке от рук палача и вдалеке от любимых и близких. Такой смерти я боялся всегда. Смерть же как таковая вызывает у меня изумление.

РЖ: Изумление какого рода?

А.П.: Это нечто непонятное, таинственное - зачем? Это изумление, с одной стороны, побуждает к религиозным переживаниям, а с другой - оно проявляется постоянными слезами. Недавно я перечитывал "Иова", там есть такая фраза: "К Богу слезит око мое". Это слезное обращение к Богу связано с человеческим непониманием, человеческий масштаб слишком незначителен перед грандиозной вселенской тайной. Человек чувствует это несоответствие и испытывает изумление. Когда он смотрит на звезды, как Кант, он испытывает чувство восторга, а когда думает о смерти, он испытывает чувство слезного недоумения и печали - зачем?

РЖ: У вас не возникает вопроса: зачем была твоя жизнь, если все пресекается в одно мгновение?

А.П.: Я выработал формулу, в которую себя вписал и которой пытаюсь ответить на этот вопрос. Она метафорическая, но тем не менее укладывается в большие учения. Вот ее суть. Господь послал, вернее, заслал меня в этот мир, как засылают разведчика, дав задание пройти по всем войнам, революциям, смертям, дружбам, любовям, изменам, потерям, творческим восторгам. Я должен собрать информацию об этом мире и принести ее Богу, который и так все знает, он сможет сверить достоверность информации. Страшный суд будет связан со степенью расхождения добытых сведений с тем, что Он знает. Есть люди, которые приносят Господу туфту, а есть те, кто приносит несколько крупиц таких сведений, которые вызовут у Него изумление: как человек смог их добыть? Значит, он праведник.

РЖ: Эта изящная конструкция свидетельствует о том, что вы верите в бессмертие души.

А.П.: Да. Но я не могу с уверенностью сказать: я знаю, что попаду в рай, знаю, как он выглядит, какие там типы деревьев и т.д. Но надо мной все время витает художественный образ Русского Рая. Мне нравится думать, что в Русском Раю снег, вот на нем оставил следы преподобный Серафим Саровский, с другой стороны идет преподобный Сергий Радонежский, к ним присоединяется Иоанн Кронштадтский, они сели на скамеечку, отряхнули снежок и запели деревенскую песенку.

РЖ: Выходит, что и рай поделен на национальные отсеки.

А.П.: Это, конечно, метафора. Поскольку, умерев, я хочу оказаться среди моих близких, среди всех, кого я любил, читая книги, например, рядом с капитаном Тушиным, Наташей Ростовой, естественно, я не сунусь в какой-нибудь арийский рай, где сидит их Лорелея.

РЖ: Теперь о краеугольном для вас явлении - империи. Я прошу вас ответить на бесхитростный вопрос: почему империя лучше, чем национальное государство или федерация?

А.П.: Когда Россия была империей, она достигала вершин гармонии, цветения. Когда имперская идея начинала разрушаться и сменялась "либеральной" идеей (игрой свободных сил), Россия превращалась в прах, в труху, в пепел. Для России империя является единственно возможной формой государственного существования. Россия - это симфония гигантских пространств, этносов, культур и религий. Все это глубоко проникло друг в друга, создало очень сложную ткань, поэтому, когда вдруг начинается та самая игра свободных сил, происходит дикий взрыв: взрываются пространства, культуры, народы, проливается кровь, теряется громадное количество исторической энергии. В результате Россия становится добычей хорошо организованных соседей.

В истории России я насчитываю пять империй. Первая сформировалась в киевско-новгородский период. Мой друг академик Кирпичников, который ведет раскопки в Старой Ладоге, независимо от меня этот период тоже стал называть империей. Это было огромное пространство - от Балтики до Черного моря, от Карпат почти до Урала. Оно было освоено одной сложной властью - иногда сетевой, иногда централизованной. На этом пространстве гармонично сосуществовали славянские племена, финны, угры, норманны, тюрки, хазары, они жили, творили, расширялись, распространялись вовне. Все признаки империи здесь налицо. Правда, не было императора, но был Великий князь. Когда все рассыпалось на уделы, пришла татарская конница и все потоптала.

Вторая империя - московское царство на семи холмах. Иван Грозный взял под свой скипетр и астраханско-казанских татар, и всю Сибирь до Тихого океана. Он воевал в Ливонии, пытался взять крымскую орду. Это была имперская экспансия.

Когда эти царства были империями, возникали София Киевская и Новгородская, дивные фрески, потрясающая музыка, в Москве творил Андрей Рублев, служил преподобный Сергий, строился храм Василия Блаженного, появлялись прекрасные тексты, в частности старца Филофея.

Третья империя - петровско-романовская. Надо ли говорить, что это великий Петербург, Пушкин, "Могучая кучка", великие мыслители и воители, в конце империи потрясающий ренессанс - Сергий Булгаков, Павел Флоренский и т.д. Когда все это закончилось, мы в очередной раз получили страшную бойню - бойню Гражданской войны, в которой Россия должна была просто исчезнуть, если бы не чудо Иосифа Виссарионовича Сталина, который за волосы вытащил Россию из кровавой пены и толчками, хлыстами, кандалами, а иногда и песнопениями остатки народа превратил в армию, победившую в страшной войне. Эта война была страшной не только по количеству трупов или танковых атак, ее исход должен был изменить вектор развития человечества. Это как явление Христа: Он пришел и изменил вектор развития человечества. Если бы не было Победы, сегодняшний мир был бы фашистским, миром тотального насилия.

Мы знаем, во что в 1991 году превратилась советская империя. В недрах госбезопасности еще с андроповских времен дискутировался вопрос о национальном государстве. Было принято решение сбросить обременительные окраины и превратить Россию в национальное государство. Перестройка, помимо всех прочих аспектов, имела задачу сбросить окраины. Что и произошло. Ельцинская Россия стала национальным государством, однако распад не прекратился. Мы начали распадаться на Северном Кавказе, по Волге, по Сибири и по Уралу.

Путин изменил парадигму, отказавшись от концепции национального государства, Россия снова стала империей. Пусть это империя усеченная, обугленная, во многом бессмысленная, потерявшая свои великие периферии, геополитически неполноценная, но это - Империя.

РЖ: А каковы ее признаки?

А.П.: Во-первых, осмысление происходящего. Ты можешь мыслить себя национальным государством, но имперские компоненты, сидящие у тебя внутри, начинают бушевать, бунтовать, в результате они тебя взрывают. Так взорвалась Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и т.д. Или ты себя ощущаешь империей, тогда татары, в 90-е годы готовые отделиться, начинают говорить, что они наряду с русскими являются имперскообразующим народом.

РЖ: В сущности, то, о чем вы говорите, сводится к перенастройке оптики для восприятия действительности.

А.П.: Да, это проблема кодов. Империя для меня - абсолютная красота. Православное имперское сознание устремлено к небесной империи. Мир - это симфония множества, подразумевающая божественное отношение к государству и стране.

РЖ: Меня, кроме эстетического, интересует и человеческое измерение империи. А здесь мы столкнемся с большой кровью, с отношением к человеку как к топливу. Столько людей закопали, что мы до сих пор по костям ходим.

А.П.: Да, много закопано. Но вы посмотрите, сколько людей погибло в неимперский период, сколько мы платим за отказ от империи. На постройку империи Россия тратила очень много сил, а на разрушение империи мы тратили еще больше. Построение киевско-новгородской империи было делом непростым. После крещения Руси произошло восстание волхвов, язычников отлавливали, им рубили головы, по Каме, по Волге плыли плоты, на которых были выставлены мучающиеся обугленные жертвы. Безусловно, создание империи - дело дорогое, но создание национального государства тоже стоит недешево. Последняя попытка превратиться в национальное либеральное государство привела к потере десяти миллионов человек.

РЖ: Известно, что ваша родня очень сильно пострадала при Сталине. Вы оправдываете это для себя некой высшей идеей?

А.П.: Да, я оправдываю это высшей идеей государства. Мои тетки, вернувшиеся из лагерей, остались патриотами и даже сталинистами.

РЖ: Для вас родина и государство - синонимы?

А.П.: В России так получается, что государство, родина и общество - это одно и то же.

РЖ: Но это нас обедняет, мы лишаемся важного измерения.

А.П.: Да ну его на фиг, это измерение! Мне хватит того, чтобы в музыке у нас была "могучая кучка", был Пушкин, жила аристократия, цвел великий русский фольклор. Существуют разные типы культур, разные формы общественной организации. Давайте посмотрим на современный либеральный Запад, это же полный тухляк! Где Хемингуэй, Сэлинджер, Скотт Фицджеральд? Все кануло.

РЖ: А вы можете назвать наших людей, по масштабу дарования равных Пушкину или Мандельштаму?

А.П.: Я думаю, когда мы создадим империю, они у нас появятся обязательно.

РЖ: О Пятой империи. Насколько я понимаю, мы находимся при ее зарождении. Что должно произойти, чтобы вы сказали - свершилось?

А.П.: Мы сейчас на восходящей волне исторической синусоиды. Чтобы империя состоялась, необходима гармонизация всех пяти исторических периодов. Надо сделать так, чтобы смыслы перестали бороться в сознании сегодняшнего человека, чтобы эти пять периодов слились в историю, чтобы кончилась борьба коммунистического с некоммунистическим, чтобы язычники прекратили бороться с православными, чтобы старообрядцы прекратили гвоздить никониан, чтобы зазвучала новая симфония представлений о русской истории.

Второе: необходимо так называемое общее дело - огромная имперская работа. Народу не дано задание, поэтому он бездельничает, пьянствует, развратничает, бесится. Все мы должны включиться в строительство имперского ковчега. На основании того, каких успехов добиваются люди, какие таланты проявляют в этом строительстве, будет выстраиваться новая элита, которая сменит сегодняшнюю распавшуюся мерзкую элиту. Потом запускаются самые разные имперские процессы: технологии, внешняя политика, культура и т.д. Это целый алгоритм.

РЖ: Все звучит замечательно. Но возникает вопрос: а кто будет гармонизировать исторические смыслы?

А.П.: Я гармонизирую!

РЖ: Хорошо, но это означает появление новой истории, возникнет новое прошлое и новое будущее, с отклонениями от них нужно будет бороться. Мне опять начнут промывать мозги, как это делали в Советском Союзе.

А.П.: Но так и надо. Например, если вы пьяница или гомосексуалист, может быть, вы ненавидите народ и хотите превратить страну в Республику Русь или перенести столицу в Сыктывкар, вам будут промывать мозги, а иногда заниматься вами и более серьезно.

РЖ: А если я не гомосексуалист, не хочу ставить эксперименты над моей страной, а просто не хочу, чтобы мне промывали мозги?

А.П.: Если вы этого хотите, вы просто наивный человек, потому что само по себе это хотение есть промывание себе мозгов. Когда вы читаете Проханова или Пелевина, вы тоже промываете себе мозги.

РЖ: Александр Андреевич, это чистой воды схоластика - ну да ладно. А и из чего вы исходите во взгляде на будущее России?

А.П.: Из своего мистического опыта. Он в совокупности с опытом историософским говорит о том, что Россия, пережив страшные поражения и крушения, приходит к величайшим победам. Я исповедую русскую пасхальную победную теорию, к тому же я сторонник теории неизбежной русской победы. Русская Победа в XX веке была одержана не в 1945 году, а гораздо раньше - в 1924-м. Все, что происходило в этом временном промежутке: стройки, репрессии, создание аппарата подавления и аппарата возгонки идеализма, обращение Сталина к церкви, - все это было результатом того, что Победа уже была одержана. Я себя тоже чувствую функцией осуществленного победного аргумента. Победа России в XXI веке одержана! Русская перспектива представляется мне возвышенной и священной!

Беседовал Сергей Шаповал