25 января 2011 года исполнилось 180 лет со дня рождения русского философа Константина Николаевича Леонтьева (1831-1891). Его место, с одной стороны, столь значительно в истории русской мысли, а с другой столь особенно, что к нему даже затруднительно прикладывать какие-то общие мерки и масштабы: назвать ли его великим, или самобытным и оригинальным, или хотя бы талантливым, всё это будет не то. Примечательно мнение о нём Льва Толстого: «Леонтьев стоял головою выше всех русских философов»[1].

Мысль Леонтьева была столь своеобычна (он «шёл естественно наперекор историческому процессу»[2]), что её время наступило только после смерти автора «Византизма и славянства». При жизни Леонтьев не пользовался признанием у публики. Начинал он как литератор. Однако цензура не пропустила его первые две комедии («Женитьба по любви» и «Немцы»). Более поздние его произведения – романы и повести – тоже не вызвали заметного отклика у читателей и критики. Свой литературный неуспех он позже осмыслял как Божий знак и действие Провидения: оно не дало ему «уйти в сторону», заняться чем-то, что могло бы его удовлетворить и «насытить», и закрыть тем самым путь к Богу. Как философ-публицист Леонтьев также не снискал при своей жизни популярности (это при том, что еще при жизни его высоко Вл. Соловьёв, В. Розанов, Л. Тихомиров, что его наследие анализировали С. Булгаков, С. Франк, Н. Бердяев, С. Трубецкой и др.). Свою невостребованность он объяснял так: «Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя расстраивали ход истории посредством преждевременного действия на умы»[3].

Константин Николаевич Леонтьев родился в селе Кудинове Калужской губернии. После учебы на медицинском факультете Московского университета он в качестве батальонного лекаря принимает участие в Русско-турецкой войне (1853-1856). В 1863 году, после неудачных попыток встроиться в петербургский литературный процесс, он поступает на дипломатическую службу и проводит десять лет в болгарских и греческих провинциях тогдашней Турецкой империи. Известен совсем недипломатичный поступок Леонтьева, когда он поколотил тростью в Константинополе французского дипломата за неуважительный отзыв о России. Уйдя с дипломатической службы, Леонтьев всё ближе и ближе подходил к монастырю. В 1887 году он поселился рядом с Оптиной пустынью, и там же меньше чем за три месяца до своей смерти в августе 1891 года принял тайный постриг с именем Климент.

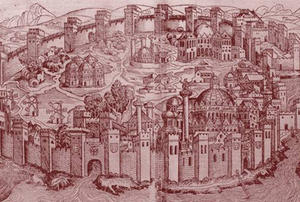

Леонтьев в своём византизме в тогдашнем русском обществе был идейный отшельник, монах мысли, своего рода «последний византиец» – последний римлянин Второго Рима. Преданность Православию и отстаивание византийского строя жизни сочетались у него с высокой культурой и необычайной точностью и чёткостью мысли. И его несвоевременность тогдашнему русскому обществу была почти предельной. Каково было, например, в атмосфере тогдашнего «болгаробесия» доказывать, что панславянское единство – это миф, мираж: «Славизм, взятый во всецелости своей, есть ещё сфинкс, загадка… Представляя себе мысленно всеславизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное представление, нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образоваться самые разнообразные фигуры»[4]. Он ясно видел, что народы Восточной Европы уже поддались неостановимому обуржуазиванию, духовно уже встроились в хвост «передовой» Западной Европе с её всеуравнивающим прогрессом, либерализмом и демократией. В досаде он меланхолично отмечал: «На кой нам прах эти чехи»[5]. Прозорливость Леонтьева в этом вопросе получила своё окончательное доказательство сегодня, когда вся Восточная Европа (а с ней и Болгария, которая, кстати, дважды в мировых войнах 20-го века умудрилась выступить на стороне врагов России) радостно и безоглядно вступила в НАТО. И действительно – на кой нам прах были эти чехи или болгары?

Леонтьев вообще много чего угадал. Например, наступление «нового деспотизма» в 20 веке (фашизм и коммунизм): «Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, – вероятно, в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм – феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных.

Я говорю из вежливости, что подозреваю это; в самом же деле я в этом уверен, я готов пророчествовать это»[6]. Леонтьев угадал даже такую «мелочь», что в грядущую грандиозную войну с Австрией и Германией Россия втянется «всё-таки через славян, через наши права на Болгарию и Сербию»()ерез наши права на Болгарию и Сербиювую войну с Автрией и Германией Россия втянется "[7].

Его мучила смертность вещей

Именно на богатом красками Средиземноморье складывается леонтьевская философия истории и смертности культур. Всякий общественный организм (как и любое явление в мире – это закон не только общественный, но и бытийный, онтологический) по Леонтьеву неизбежно проходит три стадии – первичной простоты и молодого роста, цветущей сложности – своего рода «акмэ» данной культуры, и последующего предсмертного упрощения и окончательной гибели. Легко видеть, что леонтьевский «триединый процесс» напоминает знаменитую триаду Гегеля за тем принципиальнейшим отличием, что у Гегеля на третьем этапе совпадают конец истории и высший синтез («тотальная конкретность», «единство многообразного»), а у Леонтьева расцвет и цветущая сложность – это второй этап, за которым неизбежно следует гибель. То есть, у Леонтьева, в отличие от Гегеля, всем правит эсхатологический и пессимистический взгляд. Недаром оригинальный истолкователь Гегеля в 20 веке А. Кожев считал, что по своей сути философия Гегеля безрелигиозна и атеистична[8], а советский философ Эвальд Ильенков даже заявлял, что марксизм – это гегельянство 20 века. В то же время Владимир Бибихин очень точно отметил про Леонтьева: «Этого человека, умевшего трезвыми глазами “без мечтательных мыслей” смотреть прямо на вещи как они есть мимо картин собственного сознания, должна была мучить смертность вещей. Леонтьев не имел ни сферы философских абстракций, ни облаков художественной мечты, ни хотя бы слепоты, куда бежать, чтобы не видеть неостановимое соскальзывание, сползание, обламывание всего живого в небытие»[9].

В Западной Европе, в её эволюции к либерально-демократическому устройству и равенству (эгалитарности), Леонтьев тоже видел грядущее небытие, что всё «движется в какую-то бездну». Отчётливее и лучше Леонтьева начинаешь понимать сегодня, в связи с наступившим кризисом, ни масштабы, ни глубина которого пока никому еще возможно не ясны.

Леонтьев считает, что новоевропейский культ индивидуальности на самом деле приводит к стиранию подлинных индивидуальных различий. С уравнением людей и сословий в правах и возможностях всё становится одинаковым, пошлым, скучным. Одним словом – средним. Скажем, англичане и французы 19 века и из разных социальных слоев, и из разных провинций стали гораздо больше похожи друг на друга чем в прежние времена – отмечает он это не раз. Но это стирание различий есть постепенное ослабление, угасание жизни. Для бытия нужно напряжение, страдание. А либеральный прогресс внушает ложные и беспочвенные надежды, что можно и нужно жить, не страдая (между прочим, леонтьевская критика «господства какого-то среднего человека»[10] схожа с хайдеггеровской концепцией Das Man как неподлинного существования). Кстати, в свое время, позже, великий поэт Осип Мандельштам однажды спросит посреди мытарств свою жену: «А кто тебе вообще сказал, что ты должна быть счастлива»? Вот она, настоящая русская выучка, настоящая русская школа быть.

Антиидеологические уроки Леонтьева

На прошедшей недавно на сайте АПН.ру дискуссии по поводу Константина Леонтьева много спорили о том, насколько Леонтьев актуален в наше время, и насколько его мысль может послужить идеологии современной России. С одной стороны, Леонтьев верно указывает на те духовные особенности России, которые в преобразованном виде сохраняет силу и поныне, на то, почему Россия до сих пор голосует за партию власти и даже на демократических выборах выбирает именно её, тех, кто уже власть. Например, он говорил про тогдашних крестьян, что у них есть «любовь к самому принципу власти. Начальство смелое, твёрдое, блестящее и даже крутое им нравится… Архиереев, генералов, командиров военных мужик наш не только уважает, они нравятся его византийским чувствам»[11]. Этот византийские чувства, сохранившиеся в России до сих пор, обеспечивают победу и нынешней партии власти.

Вообще своей мыслью Леонтьев предлагает иную, если так можно выразиться, цивилизационно-антропологическую перспективу. Западная Европа перестаёт быть «пупом Земли» в глазах «мыслящего человека». В сознательном индивидуалисте, настаивающем на правах собственной личности видишь уже «существо, исковерканное чувством собственного достоинства»[12]. Возможен и иной нравственно-антропологический выбор, в котором высшими ценностями являются смирение, жертвенность, смиренномудрый отказ от активизма. Посмотрите, как он характеризует «византизм» и какие главные черты он в нём выделяет: «Византизм в государстве значит самодержавие. В религии он значит христианство с определёнными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многом крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всём земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что она есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства»[13].

С другой стороны, в самой постановке проблемы «философия Константина Леонтьева и идеология современной России» чувствуется что-то неуместное. Если Леонтьев чему-то и учит, то это скорее неприятию идеологии как таковой. Его консерватизм решающим образом объясняется тем, что «беда не во врагах монархии, а в том что верх над жизнью берет проект»[14]. Ведь идеология как феномен связана с эмансипацией новоевропейского человечества от религии в Новое и Новейшее время. Она претендует на понимание логики и законов истории, на обладание знанием, как должно быть устроено человеческое общество. Она предлагает те или иные тотальные общественные проекты, которые человечество своими силами должно воплотить в реальной жизни. Поэтому идеология представляет собой попытку человека устроиться на Земле лишь с опорой на собственные силы и разум. И в этом смысле понятие “христианская идеология” – не меньший оксюморон, чем деревянное железо. Идеология – это не христианский, и даже антихристианский феномен. Ведь христианство неидеологично и неполитично: «Царство мое не от мира сего».

Леонтьев не принимает в современной ему Европе как раз этот тотальный распорядительский дух, который желает надёжно и прочно устроиться на Земле лишь своими силами. Традиционная сословная монархия для него – гораздо более естественное и органичное общество, чем либеральная демократия, за которой стоит новоевропейская мобилизация, отправляющая человека на безоглядное и тотальное распоряжение миром и самим собой: «В прогресс верить надо, но не как в улучшение непременное, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, всё ожидающая какой-то весны»[15].

В том числе знаменитый и много порицавшийся леонтьевский эстетизм объясняется этим окрашенным в пессимистические тона всеприятием жизни. Пусть всё будет так, остаётся так, как всё есть, – словно говорит Леонтьев. Он не отворачивается ни от цветущей сложности мира, ни от того, что рано или поздно она «соскользнёт в небытие».

Новое общество, возникающее в Европе, Леонтьев называет «граммато-плутократической республикой», где господствуют образованные и очень богатые люди. Между тем разве можно с современными либералами, нынешними образованными людьми говорить действительно «всесторонне и глубоко», поскольку они никак не могут выйти из круга общепринятых понятий – не раз иронично вопрошает он. Охранительство кажется ему интеллектуально состоятельнее в том числе потому, что, как он отмечает, охранение у каждого разного – у турка свое, у англичанина свое, у русского свое – а либерализм – один, общий на всех. Это готовый набор схем и принципов, который, чтобы освоить и принять в готовом виде, много думать не надо. Также как глубоко верующий человек Леонтьев вполне логично отмечает, что нынешнему образованному человеку тяжело быть христианином не только потому, что надо бороться со своими страстями – стяжательством, гневом, злобой, пьянством и т.д. Надо ведь еще и гордость ума своего сломить и даже безусловно предполагать, что какой-нибудь деревенский грубый поп более прав (о ужас!) чем какой-нибудь утончённый художник или мыслитель, скажем, Гегель или Прудон.

К Леонтьеву приложимо очень много анти: он антилиберал, антигуманист, антидемократ. Его неприятие новоевропейского гуманизма состоит в том, что для него любовь к человеку, взятая вне религиозного измерения – это антрополатрия, человекобожие, которое растёт из того же представления о самодостаточности и автономности человеческой личности, что и либерально-эгалитарный прогресс. Пусть этот гуманизм – самое симпатичное проявление этой антрополатрии, говорит Леонтьев, но доведенный до своего предела, он оборачивается своей противоположностью – что, собственно, и случилось в 20 веке. Для него даже христианство Достоевского было «розовым», сентиментальным и в реальности несуществующим. Во главе должен быть «страх Божий» – хотя бы потому, что силы Бога и человека несоизмеримы, говорил Леонтьев. Однако эти характеристики Леонтьева с приставкой анти-, от противного, в сущности своей питаются его отрицанием того отрицания незапланированности, размаха и естественного богатства жизни, который лежит в основе всякой идеологии, в том числе и либеральной. Именно протест против тотального организующего начала лежит в основе мысли Константина Леонтьева, какой бы эпатажной она не казалась нам, уже изрядно образованным (а поэтому и изрядно испорченным) людям.

Примечания:

[1] Д.П. Маковельский. Яснополянские записки. Кн. 1. М., 1979. С. 352.

[2] П. Гайденко. Наперекор историческому процессу (Леонтьев – литературный критик) // Вопросы литератцры. 1974 год, № 5.

[3] Цит. по: И. Смирнов. Константин Леонтьев: Жизнь и творчество // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 10.

[4] К. Леонтьев. Византизм и славянство // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 19.

[5] Там же. С. 44.

[6] К. Леонтьев. Чем и как либерализм наш вреден // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 179.

[7] К. Леонтьев. Племенная политика как орудие всемирной революции // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 332.

[8] А. Кожев. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии. 2010 год, № 10

[9] В. Бибихин. Константин Леонтьев // В. Бибихин. Другое начало. Санкт-Петербург, 2003. С. 126.

[10] К. Леонтьев. Племенная политика как орудие всемирной революции // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 320.

[11] К. Леонтьев. Чем и как либерализм наш вреден // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 175.

[12] К. Леонтьев. Византизм и славянство // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 20.

[13] К. Леонтьев. Византизм и славянство // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 20.

[14] В. Бибихин. Там же. С. 125.

[15] К. Леонтьев. Чем и как либерализм наш вреден // К. Леонтьев. Избранное. М., 1993. С. 179.